Es mucho más fácil empezar a escribir en tiempo pretérito.

Cuando se sabe perfectamente de qué se va escribir, se escribe.

El presente, el tiempo verbal, se caracteriza por la coetaneidad[1] entre las palabras y lo que describen: una relación íntima y explícita entre lo que se escribe y este momento, comúnmente conocido como ahora.

A pesar de que la acción se está llevando a cabo ya, todo buen escritor introduce a sus lectores en el mundo de sus personajes.

Este personaje[2], que vive viajando, tiene al mar encerrado en su mirada: imagina unos ojos bien perfilados con sus pestañas y de un color azul tan intenso que si los miras fijamente, te pierdes en el infinito. Algunas personas cuentan que al mirar sus ojos, se olvidan de lo que están pensando, o simplemente no piensan en nada cuando se dedican a mirar porque lo ven todo a través de sus ojos. Siguiendo al pie de la letra el canon de belleza griego, este personaje es alto y esbelto y guarda cierta simetría en el rostro y en el cuerpo. Las matemáticas le acompañan, no solo en el físico sino, también, en su formación: sabe hacer arañas que andan solas.

Ahora, imagínate a un hombre de más o menos treinta años con expresión adolescente y seria, rubio, ingeniero industrial, que está esperando a alguien en una zona bastante concurrida.

La persona a la que está esperando el joven personaje llega tarde y no puede sino ser comprensivo y aceptar el retraso.

***

Están en su apartamento, charlando (o intentándolo) mientras se beben tranquilamente unas cervezas. Él le cuenta a su interlocutora tantas cosas, que espera que ella, amablemente, siga con la conversación. Su personalidad dominante, su estilo de vida, sus intereses, quizá imponen a su compañera de dialéctica; y él sigue esperando que ella prosiga.

***

Al personaje con el que te vas a encariñar, y al que echarás de menos cuando esta historia termine, le encanta la buena conversación: si es posible que haya connotaciones sexuales en la sintaxis, mejor. Pero como cualquier técnica conversacional es buena, parece conformarse con lo poco que le cuenta su amiga, con la incansable y necesaria ayuda de la cerveza.

Le encanta coger la batuta y dirigir la sinfonía. Le gusta ser consciente de lo que está haciendo, y de que lo está haciendo. Le encanta experimentar en el sentido más amplio del término: cualquier situación que implique a más de dos personas le llama mucho la atención, le mantiene encantado. Por eso busca. Busca nuevas experiencias. Quizá busque algo más, algo que se encuentra abstracto y que, al igual que las cosas innombrables, se convertirá en algo concreto cuando por fin le ponga un nombre a lo que está buscando. Nominavit et fuit, «fui nombrado y existí». Será un proceso lento, puede que doloroso incluso, pero sin duda será intenso y placentero.

Existe una expresión popular que describiría bastante bien a Simón: «siempre va hecho un figurín», va bien vestido y es muy profesional. Además, lleva su pelo rubio perfectamente engominado y colocado de manera muy estricta: si tienes ocasión de coincidir con él, no le toques el pelo, no le gusta nada.

Para salir y disfrutar del aire libre (nada puro y contaminado) de Madrid, se suele poner un abrigo (dentro de las variedades que existen, una de ellas) y llevar las manos en los bolsillos, mientras espera.

***

Ella lleva puesto un antifaz, y se pueden distinguir perfectamente las curvas que forman el contorno desnudo de su cuerpo. Él se dedica a observarla mientras juega con ella: sabe perfectamente cuál es el punto exacto para la excitación femenina, y juega con su secreto; ella lo siente, y lo expresa tal y como lo siente. Son practicantes de una dialéctica distinta, aquí ya no valen las palabras: juegan con los sentidos, y el disfrute del placer.

Podría ser la versión española de Historia de O. Quizá, más adelante, se pueda añadir algún apunte sobre O; por ahora, es una pieza más del puzle de Simón, un nombre más, una varilla más en su amplio abanico de experiencias. La diferencia, quizá, con el resto de varillas es que ésta lleva tatuada la originalidad de un perfil modernista, abierto y flexible de una mujer literata.

«Saltar en la cama» es una expresión que los niños utilizan cuando hablan de sus padres y sus aventuras amorosas. Ellos no saltan. Viven ajenos al tiempo hasta que es necesario tener consciencia de la hora (quizá hacen saltos temporales). Ellos se deslizan, o se quedan inmóviles en el suelo: ella se queda inmóvil, conteniéndose, mientras él se comporta como un buen hedonista y hace que su compañera disfrute tanto como él pueda hacerla disfrutar. Así adquiere placer, así alimenta el morbo.

Sí, este tipo de matices sexuales son los que Simón quiere escuchar en boca de su amiga. Poco a poco. La sintaxis es un mundo oscuro lleno de predicados, de sintagmas verbales y verbos que actúan… Filosofando, quizá la dialéctica de la acción verbal es la que propicia, luego, la dialéctica conversacional: están tumbados en la cama, dialogando (ella más que él), después de haber alcanzado el clímax, comúnmente llamado orgasmo (o para los fans de Aristóteles, catarsis).

Ya es la hora. Ella tiene que irse.

***

Por primera vez ella llega antes de que él la esté esperando. La puerta se abre dejando ver al trasluz la silueta de Simón. Al entrar, la puerta se cierra.

Están hablando. Se percibe una evolución en su reciente amistad, a ella se la ve más suelta y a él más embelesado con su nueva amiga. Al mirarse el tiempo parece correr más rápido. Va a ocurrir algo, tiene que ocurrir algo.

Los nervios están a flor de piel mientras ella espera que él le revele algo, parece ansiosa por saber lo que puede ocurrir.

Siguen hablando y disfrutando del sabor amargo de la cerveza. En esta ocasión no hay tanta distancia entre ellos: ella está cerca de él, al alcance de su mano, a un abrir y cerrar de ojos de sus pensamientos. Él le acaricia el muslo, y ella responde con una sonrisa. La calidez del ambiente les anima, les incita, y siguen aprovechando cada minuto que deja pasar la manecilla del reloj.

Se respira intensidad entre las burbujas de sus bebidas… Están esperando.

***

Ella se levanta y busca algo entre sus cosas: algo azul, de goma, largo y dividido en secciones numeradas. Parece elástico. Le enseña a su amigo lo que puede hacer con eso: se pone un extremo de la goma en un pie, y el otro extremo en el otro pie, hasta que se ve la finalidad de tal cosa. Está sentada en el suelo, con las piernas completamente abiertas, decidida a que su compañero de dialéctica la contemple mientras exhibe su hazaña.

Sigue enseñándole otras posturas que, a la vez que interesantes a la vista, son bastante sugerentes. Los matices sexuales se encuentran en el aire, y ella lo sabe. Él también lo sabe, pero sigue esperando.

***

Ella se ha puesto un tanga con la forma modernista y rebelde de una mariposa con las alas extendidas. A él le gusta. Ella se acerca para que él pueda contemplarla, y tocarla, y experimentarla tanto como quiera. Eso le encanta. Acaba colocándose a horcajadas sobre su amigo mientras le transmite un mensaje en un susurro. Es una mujer distinta, algo más atrevida… Él observa y sonríe, y emplea sus labios para otro uso de la dialéctica que ya se ha mencionado. Los besos… Ese idioma tan selecto y sensitivo… Ella va gritando en silencio que la bese.

***

No pueden evitarlo, no dejan de mirarse. Se besan, y al besarse se miran, pero con los labios. Se trasladan a la cama en un ir y venir de sensaciones: ella se encuentra tumbada, con sus piernas en posición citológica, a la espera de que él se acerque más y más, y la bese. Siguen siendo labios, aunque distintos. Sigue siendo ella, desinhibida, humana, libre… Sigue siendo la evolución espontánea de sus variedades dialectales, del juego de lascivia entre dos lenguas. Siguen hablando, sin palabras, entre ellos.

Dialéctica en auge.

Ella tiene los ojos cerrados, y él se humedece los dedos en lubricante artificial, de color melocotón, y olor a primavera. Empieza a jugar con sus dedos y el culo de su amiga, y a ella le gusta. Por su expresión, descrita por ella misma como metáfora del placer, le encanta.

Se miran, se preguntan, se sostienen la mirada.

Por fin llega el momento en el que él empieza a follarla, y empieza suave, con delicadeza, hasta que el ritmo acelera junto con la respiración. Ella está encantada de sentirse útil, si ella disfruta, él disfruta. Reciprocidad. Eso le gusta.

Se pone a cuatro patas, y sigue follándola por detrás. Ella no desperdicia el momento de expresar todo el placer que siente.

Dialéctica sensorial, auditiva, gemido a gemido…

El tiempo no se ha detenido, ella se va.

***

Los días pasan y él intenta sorprender a O. ¿Lo logrará?

La oscilación que va y viene en sus conversaciones tiene a O nerviosa, impaciente, ansiosa… Se pasa los días haciendo la cuenta atrás en versos. Vive entre la espada y la pared, entre el deseo y la responsabilidad… Los saltos temporales con Simón son como pequeños oasis de placer en un largo desierto que consume su tiempo.

Está escribiendo. Se percibe el sonido de las teclas bajo sus dedos. ¿Qué estará escribiendo?

De vez en cuando mira el móvil, lo deja, lo vuelve a mirar y lo vuelve a dejar.

Mira el reloj, observa cómo las manecillas se mueven, consumiendo cada vez más tiempo. Se levanta y al levantarse nota que la falda, larga y blanca, se le ha enganchado en las ruedas de la silla… Resopla. Sonríe. Abre su mochila y comprueba que lleva todo lo que necesita. De repente alza la vista hacia la ventana y se queda inmóvil, pensativa, mirando.

Reacciona, coge su L y se va.

***

Pronto se irá. Estos últimos días se ha dedicado a organizarlo todo antes de su viaje… Madrid solo es una parada en su recorrido por la vida, él vive viajando, ¿recuerdas? Prepárate para echarle de menos cuando se vaya, porque las persianas estarán bajadas, y las ventanas, cerradas.

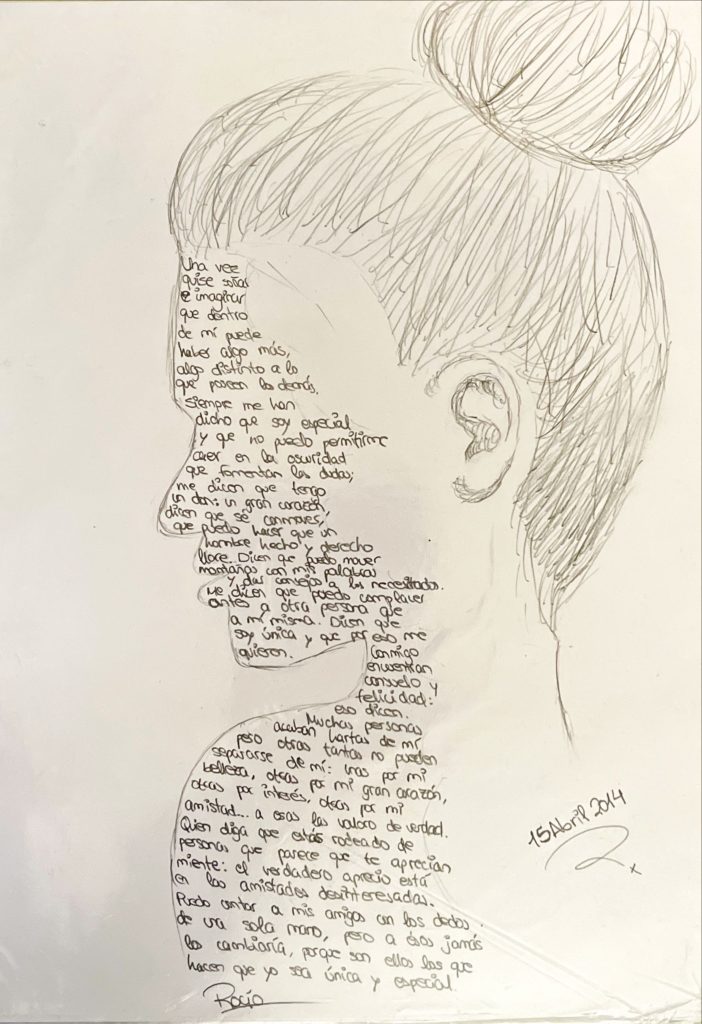

Ella serpentea, con el cuerpo dolorido, en busca de un momento más. Necesita más momentos que complementen su visión de la vida, momentos que enriquezcan su mundo, caótico y oscuro. Si fuera ella, estaría deseando ser un ser fantasmal e invisible para poder observar, a través de su ventana (que siempre ha estado cerrada y oculta) cómo es su día a día… Desearía contemplarle mientras se ducha, y quedarme absorta deleitándome con su cuerpo simétrico irradiando belleza. Desearía ser partícipe de cómo se gana la vida, ¿qué hay en su cabeza? Pero no soy ella, no puedo decidir por ella. Solo soy su conciencia, esa vocecita que elabora el pensamiento que posteriormente se transmite con los labios.

Siempre me ha gustado el juego de la ventana indiscreta, y he querido jugar. Yo, la conciencia, he sido narradora de los hechos que he podido ver a través de los ojos de O. Sí, los ojos son ventanas. No, no son ventanas reales. Sí, son simbólicas. Ya he dicho que O es literata: algo de literatura tenía que haber. Si los ojos son ventanas, los párpados son las persianas… Cuando él se vaya, O cerrará los ojos, bajará las persianas de sus ventanas, y recordará.

Recordará todo lo que ha experimentado con su amigo, recordará sus clases de dialéctica… Se arrepentirá, quizá, de no haber hecho tanto uso de su técnica dialéctica cuando estaban conversando. Y deseará, porque la conozco como si yo fuera ella misma, volver a revivir, momento a momento, escena a escena, cada una de las palabras que salieron de sus labios (los de él)… Echará de menos la comunicación a base de fluidos, sus charlas eróticas de poca sutileza; querrá, sobre todo pronóstico, volver a ver a este amigo que, desde el principio, supuso un misterio.

Hoy sigue siendo un misterio: un misterio que querrá seguir resolviendo y que espera poder resolver cuando vuelva. ¿Encontrará lo que busca? La prolífica y perturbada imaginación de O quiere pensar que aquello que ha experimentado con ella ha sido útil para él… Con el tiempo lo sabremos.

Se han bajado las persianas, y las ventanas están cerradas. No veo nada, pero lo siento: siento el ritmo que marcan las palpitaciones, siento el cosquilleo que acaricia sus entrañas, siento la levedad de esta enumeración de pensamientos, siento cómo arraiga el recuerdo en el proyector de la memoria: sigo sin ver nada, pero siento sus labios besando los míos.

Al cerrar los ojos

lo veo:

veo la oscuridad

necesaria

del antifaz,

veo la levedad

y el espacio atemporal

de este momento…

Al cerrar los ojos

lo siento:

siento la intensidad,

la intensidad recorrida

por tu lengua;

siento el efecto

del beso,

del beso en los labios

que baila al contacto…

Al cerrar los ojos

te veo en el recuerdo,

te siento en el cuerpo;

al cerrar los ojos

sueño al pensar

o pienso al soñar

que quiero una vez más.

Todavía no se ha ido y O recuerda aquel comentario que le soltó acerca de su apego por el idioma de los besos… Recuerda el momento exacto en el que le preguntó si podía hacer una cosa, y no pudiendo ser más predecible, le besó sin siquiera pararse a pensar si estaba fuera de lugar: el beso es un idioma muy personal, íntimo, y para algunas personas llega a ser simbólico. O habla a través de los besos, sigue utilizando los labios, y en cierto sentido sigue siendo una técnica dialéctica.

Hablar besando

es un elemento nuevo

de mi idioma inventado:

un elemento lírico

donde los labios

y la lengua

juegan a ser libres…

Comunicarme contigo,

con cada beso,

es un artificio

de mi lenguaje

(específico y distinto)

de miradas sostenidas

y silencios nerviosos…

¿Jugamos?

En cada beso, una palabra,

y en cada mirada

miles de preguntas

no verbalizadas…

Así es como hablo:

besando.

Y todavía piensa (filosofa) en el próximo encuentro con su amigo, ¿será capaz de hablar un poco más? ¿Habrá evolucionado? ¿Saldrá de su crisálida y extenderá sus pensamientos? Son incógnitas, misterios, que tarde o temprano acabarán resolviéndose solos.

Mírame, Filosofía,

a través de los momentos

(momentos etéreos);

mírame a través del mar

al bucear en mi realidad…

Enséñame dialéctica

mientras yo te enseño

(en primera persona

y desnuda)

lo que quieras…

Enséñame a enseñarte

las variedades dialectales

de mi lengua ensimismada,

enséñame tu idioma:

el de los pensamientos,

que yo te enseñaré,

Filosofía,

la dialéctica de los sentidos.

Así, frente a frente,

lengua a lengua,

nos entenderemos.

***

Esta noche O se ha puesto a escribir y he sido partícipe de su proceso de escritura, le ha escrito otro poema… Esta vez le pide que la salve.

Rescátame,

querido amigo,

del precipicio

(oscuro y vacío)

de los sentidos:

rescátame del tacto

y de su olvido,

rescátame del silencio

que atraviesan mis oídos,

rescátame del gusto

amargo

de la cerveza sin tus halagos,

rescátame de la luz del sol

que atormenta mi vista

y me hace partícipe,

querido amigo,

de tu ausencia;

rescátame de los perfumes

de ciudad madrileña

que pasean por mis napias

atravesando mi olfato

al llegar a Callao.

Rescátame,

llévame.

***

Es de noche. ¿Qué estará haciendo? Quizá esté soñando. Yo sólo sé que O está deseando meterse en su cama, envolverse entre tonos malvas, y volver a sentir el tacto de su piel a través del roce de sus cuerpos. No hablo de sexo. Hablo del imperio de los sentidos, de sentir: de saborear, de contemplar, de escuchar, de acariciar, de inspirar profundamente hasta conseguir quedarte dormido y, entonces, pedirle a Morfeo el privilegio de soñar.

Buenas noches.

[1] Palabra posiblemente inventada.

[2] Expresado así debido a la peculiaridad de sus cualidades.

Deja una respuesta